●自分では出力物を画面から出せなかった頃

これまでもこれからも3Dモデリングは私の仕事に欠かせないツールです。3Dデータで納品する案件はもちろんのこと、2Dのアウトプットの場合でも情報の読み解きや形状の当たりづけなどに活躍しています。

私にとって作った3D形状を手に取って確かめることは、長らくクライアントワークでしかできないことでした。

出力サービスはあったものの趣味用には値が張りましたし、ラピッドプロトと呼ばれていたそれらは専門家に依頼して何日も出来上がりを待つものでした。仕方がないので3Dデータから断面を取って手で削り出すような作り方もしていました。

粉末造形などを出力サービスに依頼していた。(クリックで拡大) |

|

3Dデータを輪切りにしたものを下敷きに手加工。(クリックで拡大)

|

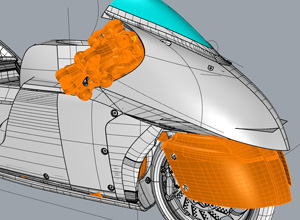

MOBITEC EV-02Aの作成途中の3Dデータ。(クリックで拡大) |

|

3Dであれば可動部の干渉を見込んだ形状作成が容易。(クリックで拡大)

|

2019年に世界記録を獲得した電動バイク、EV-02A。(クリックで拡大) |

|

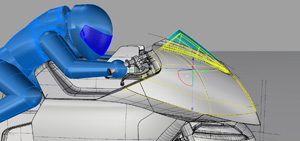

さまざまなパターンでライダーとマシンの関係を熟考した。(クリックで拡大)

|

●3Dプリンタが身近になってきた頃

少し時が経ち、嵐のようなメーカーズムーブメントを経て、気が付けば3Dプリンタが少し身近になっていました。全国にものづくり施設が次々誕生し、私もいくつかの施設の手伝いで少しは出力環境にアクセスしやすくなっていました。とは言え施設のオープン時間は限られているしお客さんの利用が優先なので、期待したほど使うことができませんでした。

代わりにこの時期はレーザー加工機による高速ものづくりが好きで、23時に思いついたアイデアを、翌朝までにパッケージや販売什器までコーディネートして店頭に並べる、みたいな遊びをしていました。

深夜の思い付きを翌朝までに商品にしたアクリル製作品。(クリックで拡大) |

|

当時は待ち時間が長かったのでレーザーの速さに助けられた

。(クリックで拡大)

|

●自分用の3Dプリンタで創作が高速化した頃

さらに数年が経ち、自分のオフィスに3Dプリンタがやって来ました。きっかけは創作活動の加速のためでした。装着型Sci-Fiアイテムを作っている先人たちのように、継続的な活動をするには高速で試行錯誤のサイクルを回せる必要があり、そのためには24時間いつでもアクセスできる出力環境を得るしかないと考えたのです。

一方で3Dプリンタが通販サイトのセールで安くなっていたのもあります。いつしか身近な道具になっていたのです。いつでも触れる距離に3Dプリンタがある効果は抜群で、日夜多くのモジャモジャを産み出しながら試行錯誤を繰り返し、半年ほどの間にブラックロケットラボの世界観を表現する伊達VR、ハイパーぬこ耳、靴アーマー、笠アーマー、そしてマスクヘルムJ9が続々と完成しました。

3D出力品と手切りPPシートを組み合わせた笠アーマー。(クリックで拡大) |

|

ペリスコープ式のゴーグルも3D設計で手軽に。(クリックで拡大)

|

集光塩ビのシートを組み合わせたハイパーぬこみみ。(クリックで拡大) |

|

靴に装着する事でシルエットに作用するLED内蔵アーマー。(クリックで拡大)

|

メカヘッドと呼ばれるカテゴリのアイテム、HHM-J9。(クリックで拡大) |

|

長時間装着したままの撮影を想定して大きくフェイスオープン可能。(クリックで拡大)

|

20年以上使っているRhinocerosで作成したJ9のデータ。(クリックで拡大) |

|

3Dベースであれば分解図が作りやすいので取説づくりにも役立つ。(クリックで拡大)

|

●オフィスが7台のマシンで埋まっていた頃

最初に買ったデルタ機が手狭に感じたので、次に300mm×300mmサイズのマシンを導入しました。しかし当時の私は先人たちの「3Dプリンタは増殖するから気をつけろ」という警句を軽んじていたため、あっという間に7台の3Dプリンタでオフィスが埋め尽くされる事態となりました。

この時はワンフェス出展のために1カ月で10個体のT7型メカヘッドを生産しなければならない焦りがあり、メンテサイクルが短いマシンで回すにはそれが最善だと信じて毎日作り続け、毎週のようにノズル交換をしていましたが、やはり大変でした。

頑張れば7台のマシンで個人でも頭よりも大きな物を月に10個体作ることが可能。(クリックで拡大) |

|

|

●速度が正義、最新の出力環境を得た頃

現在、私は創作用のマシンをB社製の筐体付きマシン2台に集約しています。現行世代の家庭用3Dプリンタはもはや家電に近いと言われるだけあって速度が速く出力も安定しています。

以前のマシンでは出力の待ち時間やメンテの時間が長かったので、3Dデータを作成しながらどのデータをどのタイミングで出すと効率が良いか常に考えていたのですが、今は一転、3Dプリンタに待ってもらうことが増えました。ついに出力の速度が創作の速度を上回るようになったのです。

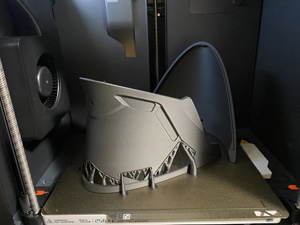

設置するだけで出力ができる最新世代の完成度のお陰で2台体制に集約。(クリックで拡大) |

|

しかしノウハウは残こるので今までの苦労も無駄ではなかったはず。(クリックで拡大)

|

●妄想力を解き放つ頃へ

落ち着いた出力環境を得て、ここ数年の自分が自覚していた以上に製造要件を重視して形状を考えていたことに気がつきました。ものを作るうえで機能的な制約は価値に直結するので、毎回強く意識しやすいものですが、製造にまつわる制約は作れば作るほど考え方がその制作環境に最適化していくので、思考の中に融けていきます。もちろん業務で製品を考える上では重要なことですが、創作においても製造しやすい形状に縛られていたというわけです。

私にとって3Dプリンタは妄想をこの世に顕現させる装置です。子供の頃に「頭の中のイメージがそのまま具現化したらいいのに」と思っていたことを疑似的に実現できます。例えば「ブラックホールが剣になったらカッコいいよね」という妄想から妖刀ガルガンチュアが生まれましたが、今より良い出力環境を得たことで妄想がまた一歩ストレートに表現できるようになったのです。

これからも3Dプリンタは世代を重ねるごとに1つまた1つと創作者が自分に無意識に課している制約を取り去ってくれると信じています。どうか皆さまの妄想の宇宙がこの世界を覆いつくしますように。

ブラックホールを剣に、シンプルな発想の妖刀ガルガンチュア。(クリックで拡大) |

|

光るだけでなく一部を差し替えてアプデの余地を残した構成。(クリックで拡大)

|

作品データの一部を流用して作った発動前をイメージしたバリエーション。(クリックで拡大) |

|

あなたの厨二心に翼を! 3Dプリンタと共にあらんことを! (クリックで拡大)

|

次回の執筆者はTASOさんの予定です。

(2025年1月20日更新)

|