●元々の活動

学生時代、自分は電子工作系の部活に所属し、電気を軸にロボットを製作し、メカの部品の造形は金属、アクリル板加工やプラスチックケースの加工をメインにしていました。この頃から既製品と電子工作を組み合わせる実験は行っていました。

アルミ板金加工作例。(クリックで拡大) |

|

|

●3Dプリンタの導入と始まり

3Dプリンタは学生時代に自分が所属していた部室に導入されました。当初はサイズの限界で小さなパーツを印刷する程度でした。

ある日、バケツを被ろうと唐突に思い立ちました。何故かは分かりません。その際に覗き窓に値する部分に3Dプリントパーツを使ったのが既製品と3Dプリンタ部品がクロスした瞬間でした。これまでも既製品との組み合わせは行ってきましたが、技量次第でこれまで以上にジャストフィットするような部品を作れること、相性の良さに気づきました。

バケツの金属加工、窓板のアクリル加工、そして3Dプリンタでのデザイン装飾部品と、ありとあらゆる方面から造形に至りました(後に目を光らせる電子工作も)。これは元々の活動の経験があってこそだと思います。

バケツの組み立て。(クリックで拡大) |

|

完成したバケツヘッド。(クリックで拡大)

|

●現在の活用方法

現在は大阪のギャラリーとSNS上を中心に作品の発表活動をしています。ここまでの経験を活かし、既製品の玩具やモノを計測し、それに合わせて3Dプリンタで拡張パーツや内部機構と電子工作を組み込んだマシンやメカの造形を得意とし、アート作品として発表しています。

既製品を扱うには独自の視点が必要であり、組み込むにあたり元の意匠をできる限り崩さないようにしています。これは作品をより身近に感じてもらい、シンパシーを得られるからです。

よく流通しいているものを好んでモチーフに選んでいるのは、単純に「替えが利くから」というのが大きいですが、大量消費社会をテーマとしたアンディ・ウォーホルの「キャンベルのスープ缶」や「ブリロ・ボックス」っぽさがありますね。

整列する量産機。(クリックで拡大) |

|

100均ヘッドホンの拡張アート。(クリックで拡大)

|

初代人型ラテロボット。(クリックで拡大) |

|

|

作品には、自分が愛飲しているカフェラテをよくモチーフに選びます。そして、これを用いた、光る、鳴る、稼動する、ロボットフィギュアやライダー風ベルトを作るなどをしています。これらは前述の電子工作の基礎技術があってこそ完成するギミック玩具作品です。

さまざまな姿勢の量産機。(クリックで拡大) |

|

ライダー風ベルト内部構造。(クリックで拡大)

|

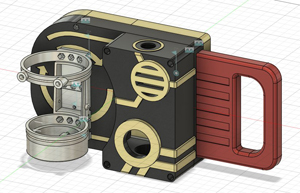

ライダー風ベルトCAD図。(クリックで拡大) |

|

ライダー風ベルト装着の様子。(クリックで拡大)

|

製作とデモ動画

●今後の展望

自分用に製作したベルトなどのメカの技術を転用し、サイバーパンク/スチームパンク創作コスプレイヤーさん向けの発光ユニットや音声ユニット、あわよくば可動ギミックパーツを電子工作と3Dプリンタで製作し、そういったバックアップのサポートパーツ製品をリリースしていきたいです。

アーティストとしても技術者としても、新しい技術に貪欲に技術習得をし、造り出したプロダクトをアート作品として昇華できればと考えています。

進軍するラテロボット。(クリックで拡大) |

|

構えるラテロボット。(クリックで拡大)

|

●さいごに

これからの時代のアートや作品は、古典的彫刻技法に加えて3Dプリント品も増えていくでしょう、自分は「3Dプリンタは立体造形の民主化」だと考えているので新規参入層が増えればと期待しています。

また、プロダクト的に大量に複製できるため、エディションナンバー管理も重要になってくるはずです。そういった面もクリアしてアートと3Dプリンタに明るい未来があることを願います。

おじぎするラテロボット。(クリックで拡大) |

|

|

次回の執筆者は麦茶さんの予定です。

(2025年3月24日更新)

|