●3Dプリンタとの出会い

学生時代、部活としてNHK高専ロボコンに参加しており、自分は機構設計を主に担当していました。最初は金属をメインに、たまに木材を使用したロボット作りをしていましたが、2017年頃に変化がありました。

部活で自由に使用できる3Dプリンタが導入され、樹脂部品も使ったロボット作りが始まりました。今まで利用していた切削加工では得られない自由な形状、100%中身が詰まっていないことの軽量さに圧倒されました。ただ、モデルの反りや、ノズル詰まりが多く、まだまだ発展途上なのかな? と感じることも多かったです。

最初の頃は、自分は設計と組み立てを担当し、3Dプリンタでの作業は後輩に任せていました。自分が本格的に3Dプリンタを使い始めたのは翌年で、初めて自分で3Dプリントした機種は「UP mini2」だった気がします。その後、2019年には自分で「FLASHFORGE Adventurer3」を購入し、部活や個人の工作で大活躍しました。高専卒業後はYouTubeチャンネルを開設し、仕事をしながら趣味で3Dプリンタなどを使った工作を紹介しています。今まで触ってきた3Dプリンタは、30機種ぐらいでしょうか?

●個人工作における3Dプリンタの優位性

個人で工作をする場合、いろいろな手段があります。安全性などの問題を無視すると、

・CNC加工機

・レーザー加工機

・3Dプリンタ

上記の工作機械なら、家に置くことができると思います。

この3種類の工作機械のうち、家で利用するなら3Dプリンタが一番便利だと思います。理由は、3Dプリンタがもっともゴミが少なく、周りを汚さないからです。CNC加工機とレーザー加工機は、材料をセットし切削または切断して部品を作ります。つまり、引き算をして目的の物を作るため、非常に多くのゴミが出ます。

一方で3Dプリンタは、高温で溶けた樹脂をソフトクリームの様に積み上げたり、UV光でレジンを固めたりして立体物を作ります。つまり、足し算をして物を作るため、比較的ゴミが出にくいです。もちろん、形状によっては、支えとなるサポート材が必要です。とは言え、他の手段と比べて、圧倒的にゴミが少ない気がします。ゴミが多いと、捨てるのが大変ですからね…。さらに、3Dプリンタは、複雑な形状を作ることができるのも魅力的です。3Dプリンタでは、支えとなるサポート材を使用することで、空中に浮いたような形状も作ることができます。

通気性抜群な自作ギプス。(クリックで拡大) |

|

サポート材を使うことで複雑な形状を作成可能。(クリックで拡大)

|

また、通常は後から組み立てるようなヒンジを、一体で作成することも可能です。

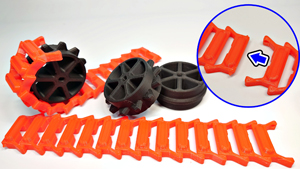

ヒンジを連結したクローラ機構。(クリックで拡大) |

|

|

切削加工では工具のサイズ、切削経路など、さまざまな要素を考える必要がありますが、3Dプリンタはあまり考える必要はありません。完全な素人が作った3Dモデルでも、3Dプリンタではそこそこのクオリティで作成可能です。材料の色を変えることで、塗装なしで高いクオリティの作品を作ることもできます。

複数の色を使用して印刷した2Dケーキ。(クリックで拡大) |

|

|

3Dプリンタは数万円で購入できるため、個人工作において非常に優れたツールだと言えるでしょう。

●3Dプリンタの課題

非常に便利な3Dプリンタにも課題はあります。

1つ目は精度です。数年前と比べると性能が上がり、格段に使いやすくなりましたが、印刷時の調整はまだまだ必要です。形をざっくりと見たいだけなら標準設定で問題ありません。ただ、動く物やたくさんの部品を組み合わせる物、より見た目をキレイにしたい、強度を上げたいなどを考えると、やはり印刷設定の調整が必要です。積層の高さ、内部構造の種類、速度、温度などのさまざまな設定項目があり、ボタン1つで目的の物を得られるわけではないです。価格が下がり、手が出しやすくなりましたが、まだまだ家電と呼ぶには発展途上な気がします。

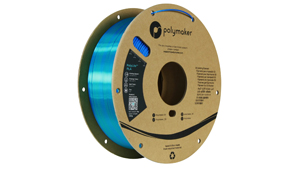

2つ目は安全性です。3DプリンタはCNC加工機のような高速回転している刃がなく、レーザー加工機のように多くの煙を出しません。比較的安全な気がしますが、FFF方式3Dプリンタの場合は熱、光造形式3Dプリンタではアレルギーに気を付ける必要があります。FFF方式3Dプリンタでは、フィラメントと呼ばれる紐状の樹脂を熱で溶かして印刷を行います。この方式が、もっとも普及している3Dプリンタと思われます。

FFF方式3Dプリンターの材料 フィラメント。(クリックで拡大) |

|

カバーで囲われた3DプリンタBambu Lab X1C。(クリックで拡大)

|

融点が低いPLA樹脂でも、190度以上に加熱する必要があり、人体に触れると簡単に火傷します。また、印刷物が固定されるビルドプレートは、印刷物の変形を抑えるために50~120度程度に加熱されます。使用者が火傷に気を付けるだけでなく、子どもやペットがいる家庭では、3Dプリンタに近づかないような対策が必要です。全面がしっかり囲われたタイプの3Dプリンタなら安心できます。

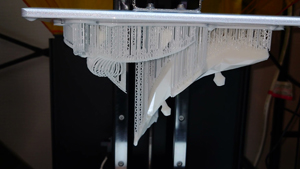

また、光造形式3Dプリンタでは、UV硬化レジンに光を当てることで一層ごとに硬化させ印刷を行います。非常に細かい形状を作成できるため、フィギュアの原型作成などに使用されます。

光造形式3Dプリンタでは細長いサポート材がモデルを支える。(クリックで拡大) |

|

|

UV硬化レジンにアレルギー反応を起こす場合があり、使用時には手袋や防毒マスク、保護メガネなどの保護具を着用した方が望ましいです。最初は大丈夫でも、保護具なしで使い続けているうちにアレルギー反応が出てしまうこともあります。

保護具。(クリックで拡大) |

|

|

自分としては、3Dプリンタを置く部屋と、普段生活している空間は分けるべきだと考えています。これは、一人暮らしでも関係ありません。3Dプリンタは、まだまだ歴史が浅い工作機械であり、どのような危険があるかは分かりません。過度に怯える必要はありませんが、生活空間とは分けるのが無難だと僕は思います。

3つ目は、データの作成です。3Dプリンタを動かすには基本的に3Dデータが必要です。

ギアペンスタンド3Dモデル。(クリックで拡大) |

|

ロボット3Dモデル。(クリックで拡大)

|

工業系の方やデザイナーの方は比較的導入しやすいですが、他の方は少しハードルが高いですよね。フリーデータを作るだけでも楽しめますが、自分で考えモデリングし、形になる面白さを実感してほしい気持ちもあります。

今は3D CAD系のAutodesk Fusion(個人利用)、3D CG系のBlenderなどのソフトを無料で利用できます。最初は操作に苦労しますが、使えば使うほど自分の理想を3Dデータ上で再現できるため是非とも試してほしい。

●モノ作りは自由であるべき

3Dプリンタを手に入れた人は「なんでも3Dプリンタで作ってしまう」という状態に陥りがちです。確かに3Dプリンタは便利ですが、使うためには3Dデータが必要です。100円ショップなどですぐ買えるものを、3Dプリンタで作るのは効率が悪い気がします。作品を作る際は「すべて3Dプリンタで作った方がいいのか? 一部は市販品を使ったほうがいいのか?」…一度冷静になって考えると良いかもしれません。

また、現在は切削加工、レーザー加工、3Dプリントの加工サービスが多く存在します。自分はJLC3DPやMISUMI meviyというサービスをよく利用しています。機材を持っていない方はもちろん、今後量産を考えている方や、高強度な部品が欲しい方にオススメしたいです。

まぁ、適材適所でツールを使い分けるのが望ましいですが、自分自身が楽しめる形で自由に工作をするのが一番大事かもですね。

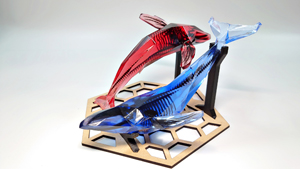

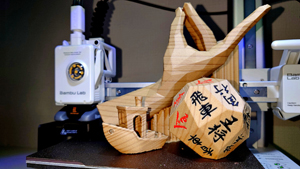

3Dプリンタ、エポキシレジン、レーザー加工機で作成した宝石鯨 飛泳。(クリックで拡大) |

|

|

●オススメの3Dプリンタは?

僕は作品の試作・量産にBambu Lab A1シリーズを使用しています。ネジのオモチャを作ったり、クルクル回るペンスタンドを作ったり、とても安定している機種です。特にこだわりがない方は、Bambu Labの3Dプリンタをオススメします。

クルクルと回して楽しめるギアペンスタンド。(クリックで拡大) |

|

Bambu Lab A1 miniによる木彫り風3Dプリント。(クリックで拡大)

|

次回の執筆者はナカソンさんの予定です。

(2025年5月22日更新)

|