今回は、少し目鼻を変えてソフトウェアも含めた新しいテクノロジーの取り入れ方を考えてみたい。

世の中のツールの進歩には目を見張るものがある。

最新の道具を使うことで今までの苦労はなんだったのかと思うときもある。その一方でテクノロジーの進歩にも関わらず使い慣れた道具にこだわる傾向があるのも人間だ。

かつてソフトウェアベンダーにいた経験からすると意外にもベンダーで売っている立場の人間よりもユーザーさんの方がツールへのこだわりが強いというかロイヤリティが高い人が少なくない。

新しい道具を取り入れたほうが良いと思っていても、普段の仕事で忙しいとついつい古い道具に流れてしまうことは筆者もある。基本的に新しい道具とは言っても今使っているツールの置き換えでは、ワクワクすることは見えづらい。であれば、ここに何か一捻り付け加えたい。

一捻りの付け加え方だが、そのヒントが最近の道具の傾向にあると思う。

最近の傾向としていえるのことは少なくとも2つあると筆者としては考えている。

●テクノロジーの民主化

1つは、やや俗な言葉になってきたが「テクノロジーの民主化」だ。従来は高価で使いこなすことも難しいため、大企業とかその筋の専門家でないと扱えなかったソフトウェアやハードウェアが、中小企業のごくごく普通の設計者でも扱うようになってきたことにその変化が見てとれる。

筆者の専門の1つであるCAEの分野でも、企業向け講習で年中CAEをやっているわけではない設計者が扱うことが増えてきている。3Dプリンタにしても気軽に使える実用的な造形装置となって、データさえ作れれば実物を内製化して作っているのをよく目にするようになってきた。

いずれもこの5年くらいの大きな変化だ。ある分野でエキスパートやプロであったとしても、ちょっと専門領域を外れると素人と大して違わないことは多い。テクノロジーの民主化は、自分の専門分野に簡単にプラスアルファの地平線を開いてくれるものになりうる。

●テクノロジーの組み合わせ

2つ目のポイントは、テクノロジーのコンビネーションが容易になっているということだ。

筆者がかつてCADやCAEのベンダーにいた頃、異なる分野のソフトウェアや機能を組み合わせて使うということはあまり考えられなかった。3Dデータのメリットはワンソース・マルチユースだと言っていたにもかかわらずだ。

製造系のソフトは製造系だけで、建築系のソフトは建築系だけで、あるいはエンタメ系のソフトはエンタメ系だけでクローズした世界ができてしまうということだ。ソフトだけでなくて、それらを使う「人」も含めてだが。

実際、過去には異なる分野のソフトのデータをやり取りすることは容易ではなかったという状況もある。もちろん、ハードウェアとの組み合わせもありえる。その最たるものが3Dプリンタだ。

それまでは、趣味でモデリングができたとしても、モデリングしたものを実物にすることは容易ではなかった。図面を起こし、加工は外注しなければならなかった。ところが3Dプリンタの民主化とともにデータを作るためのソフトウェアとの連携が容易になったことが新しいモノ作りの可能性を広げた。

ソフトウェア同士の連携で言えば、例えばCADとゲームエンジンの連携などだ。かつて、3D CGによるモデルの最終形態が動画か静止画のみだったのが、3Dプリンタをきっかけにリアルワールドに活躍の場が広がった。

3D CADの成果物が何も「モノ」だけである必要はない。逆にバーチャルな世界でもっと使われて良いはずだ。特に何かにつながっているわけではないが、機会があれば筆者も今までやったことがないことにチャレンジしている。以下はその例である。

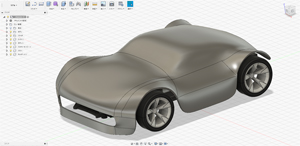

●Fusion360で作成したミニ四駆ボディ

Fusion360で作成したミニ四駆ボディ。(クリックで拡大) |

|

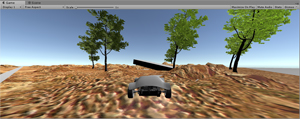

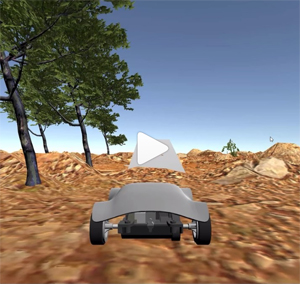

データをFusion360からUnityにインポートして遊んでいる例。(クリックで拡大) |

動画。(クリックで再生画面へ) |

|

|

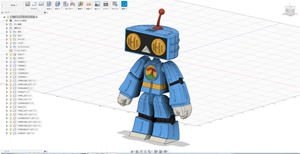

●Fusion360で作成したロボットboxくん

Fusion360で作成したロボットboxくん(デアゴスティーニ社:週刊マイ3Dプリンターより)。(クリックで拡大) |

|

AdobeのMixamoで振り付けをつけて動画にした例(クリックで再生画面へ) |

次回は5月中旬掲載予定です。

(2019年4月19日更新)

|